Le poète est potier : il a l’art du « Poïein » tel le démiurge dans le Timée de Platon.

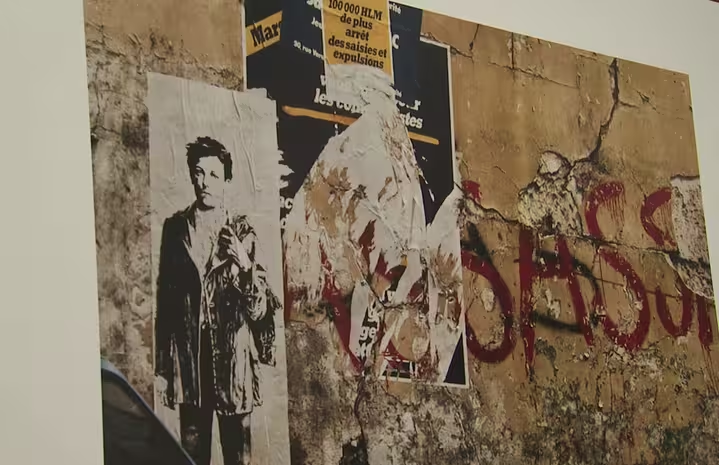

crédit photo : Ernest Pignon-Ernest

Tentant de définir ce qu’est la singularité de la poésie, j’observe que la poésie est une langue première qui traverse l’espace et le temps. Elle est le vecteur des sensations et des émotions, ainsi que des perceptions et des questions qui façonnent l’humain depuis la nuit des temps.

Le poète s’adresse à la fragilité qui est en chacun de nous, il ne craint pas de l’éprouver pour dissiper la peur. Tel l’artisan potier façonnant peu à peu la tendre argile entre ses mains précautionneuses pour en faire un vase, une coupelle ou tout autre récipient destiné à recueillir ce qui sera la vie pour d’autres, le poète éprouve la fragilité existentielle qui est en lui, comme en chacun de nous. La révélant avec ses simples mots, ses interrogations, s’il nous touche, il nous permet de mieux accomplir ce qui fait notre humanité.

Le poète écrit à partir d’un manque éprouvé dès l’enfance et sans cesse approfondi par les questions qu’il se pose sur le pourquoi et sur le sens de notre présence au monde.

Ses questions sont les questions premières que ceux qui ont renoncé face à l’énigme de l’homme et à celle de l’univers entier n’osent plus se poser. Il y a de l’interrogation métaphysique à l’origine de toute poésie.

Et puis, la sensibilité toujours en éveil du poète laisse pénétrer en lui non seulement la beauté et les mystères de la nature, mais aussi la voix de l’autre, celle de toutes les visions, de tous les mythes, de tous les rites, de toutes les cultures et de tous les savoirs. Le poète est amour.

Ainsi le poème devient une chaîne d’union entre les hommes. Il nous vient du passé, de l’origine, par le travail de mémoire auquel il nous incite et tend vers l’avenir par l’appel et l’éveil qu’il inspire.

La poésie est poïétique, elle est comme l’univers en perpétuelle expansion, elle est constante ouverture à tous les possibles. Elle est le creuset d’un agir sensible.

Tel le potier qui façonne formes et objets concrets entre ses mains à partir de la glaise informe, tel le forgeron qui avec le souffle de la forge, le marteau et l’enclume façonne le métal à sa guise, le poète, avec ses simples mots et les images qu’il convoque, célèbre les splendeurs et les affres du monde, évoque à la fois le mystère et le miracle des origines, aussi bien que la force et la fragilité de la vie et de l’être.

De ce fait, comment sa langue pourrait-elle être innocente et naïve, comme le pensent souvent ceux qui l’ignorent ou ceux qui prétendent ne pas la comprendre ?

Telle est la question que je me suis posée quand je suis entré en écriture, à l’adolescence, et à laquelle j’ai, en mon for intérieur, immédiatement répondu.

Pour moi, la poésie ne peut être l’innocence, elle est au contraire le questionnement, l’invocation, la célébration, l’indignation, la transgression.

Elle est, en fait, mieux que toute autre forme d’expression, car elle use de tous les registres de la langue des hommes. Et parce que le poète ne peut écrire qu’avec conviction, il exprime par sa parole libre le meilleur de l’homme et s’insurge contre ce qui le rabaisse.

Cette éthique de la conviction est consubstantielle au poète, elle est reliée chez lui à celle de la responsabilité.

La langue des poètes n’a-t-elle pas d’ailleurs toujours été la langue de la résistance et de l’identité première des hommes et des peuples sur la terre ?

Ne soyons pas étonnés de constater que, pendant la dernière guerre et l’occupation allemande de notre pays, si quelques écrivains ont pu collaborer, ce ne fut le cas d’aucun poète. Bien au contraire, ces derniers furent parmi les plus résistants, et dès la première heure, que l’on songe à Pierre Seghers, Pierre Emmanuel, Lois Masson et Georges-Emmanuel Clancier réunis à Lourmarin l’été 42, ou encore à Jean Lescure et sa revue Messages, René Tavernier et sa revue Confluences, Max-Pol Fouchet et sa revue Fontaine dont mon père fut le correspondant dans la zone dite « libre », puis dans la France toute entière occupée etc.

Oui, la poésie est bien le meilleur de la langue des hommes, elle est la quintessence de l’expression d’un véritable humanisme. Elle ne se définit pas, contrairement à ce que certains imaginent, comme une esthétique de la langue, mais porte en elle la résistance de l’homme à l’inhumain et à la barbarie. Elle est éthique. Elle est énergie créatrice de liberté et de libération.

Les poètes tadjiks par exemple ont été les premiers à émettre l’idée de résistance et d’indépendance du pays :

pour eux l’efficacité de la poésie tient à sa brièveté, aux images qu’elle apporte, à la forme qu’elle adopte qui plie la structure de la langue : la poésie émet ainsi une énergie, une force au-delà de la langue.

Cette particularité lui vient sans doute de son origine orale.

Aujourd’hui encore, dans les pays de langue persane, la poésie qui est d’origine pastorale, transmet des récits de voyages ou des scènes de la vie nomade, tandis que le roman est le fruit d’un passage à la sédentarité.

En ce sens, la poésie est une « transformation du feu » qui permet de vivre plus libre que le vent, et force est de constater que la seule langue qui soit véritablement commune aux hommes est celle de la poésie.

N’a-t-on pas coutume de dire que tout homme porte en lui un poète qui s’ignore ? Seulement pour révéler ou réveiller ce poète qui en chacun de nous sommeille, il faut accepter de reconnaître que la part d’enfant qui est restée en nous est notre meilleure part, car c’est avec elle que l’on continuera à se poser les questions qui nous aideront à approcher de notre vérité et à remettre en cause toute forme de préjugé.

Cette langue première qu’est la poésie n’est pas une langue innocente, je l’ai dit, elle est la langue du cœur et de l’esprit, la véritable langue universelle, celle qui peut rapprocher les hommes les uns des autres.

Ce n’est pas un hasard si cette langue est précisément celle qui ne se vend pas ou très peu sur le grand marché des livres qui n’ont plus que des couvertures alléchantes, à défaut d’avoir des contenus de qualité. En effet, cette langue qui n’est ni lisse, ni aimable, qui n’est ni superficielle, ni vulgaire, est en réalité grave et profonde, elle n’est pas destinée à distraire, bien au contraire elle interroge, elle questionne, elle dérange.

Le poète n’est pas un amuseur, il a des convictions, sa langue est incisive. Il sait que l’enjeu pour lui consiste à dire l’homme tel qu’il est, à dire aussi ce à quoi il aspire. Il sait que l’enjeu consiste également à connaître, faire connaître et sauvegarder les identités culturelles, les diversités linguistiques, les styles de vie et à transmettre l’histoire des hommes aux autres hommes. N’est-ce pas tout cela à la fois que chante Homère à travers l’Odyssée ?

L’appartenance à une culture ou à une communauté n’est pas une compétence en soi, la compétence c’est l’ouverture à l’autre. Et cette compétence, le poète, en dispose, car il accepte de se confronter à l’inquiétante étrangeté de ce qu’il ignore.

Comment penser la communauté des humains ? Existe-t-il un universalisme des valeurs ? Le poète se pose ce type de questions et sa poésie souvent y répond.

Elle interroge les origines, elle interroge le passage, elle interroge la mort et l’amour, elle remonte aux émois les plus archaïques et transmet ainsi de génération en génération et de place en place ce qui est la dignité de l’homme.

Le poète est transgressif :

La poésie n’est-elle pas par nature et par vocation un art de la transgression en ce qu’elle redonne un sens plus pur aux mots de la tribu, comme le souhaitait Mallarmé ?

La poésie élève celle ou celui qu’elle inspire, comme celle ou celui qui l’écoute ou la lit, au-dessus du banal et morne quotidien. Elle donne à voir et à entendre. Elle dit mieux, parce qu’autrement, ce que chacun, chacune, en son for intérieur, ressent comme étant le propre de l’humaine condition sans cesse en but aux maux et aux vices liés aux cœurs défaillants de nos prochains.

La poésie nous élève donc et bien souvent, comme aurait dit Prévert, en mettant les pieds dans le plat avec des pieds qui ne le sont pas.

Hugo transgresse le diktat du silence que Napoléon le petit aurait voulu imposer à toute une nation, à tout un peuple; Baudelaire transgresse l’ordre moral, celui des tartuffes et des bien-pensants et ses Fleurs du mal sont un des sommets de l’esprit et de la poésie universelle ; Verlaine et Rimbaud élargissent la brèche tout en transgressant les formes habituelles de l’art poétique ; Oscar Wilde affronte le regard et le jugement de ses contemporains en assumant son homosexualité ; Mallarmé frappe un grand coup avec son Coup de dés jamais n’abolira le hasard dont la conception est révolutionnaire.

Oui, tout grand poète, dirais-je, est naturellement transgressif.

Apollinaire, Cendrars qui établissent le vers libre ; Marcel Duchamp, Tzara et les dadaïstes qui ne craignent pas l’absurde et la provocation ; André Breton et Benjamin Perret, Paul Nougé, Louis Scutenaire et leurs complices ainsi que tous les poètes surréalistes qui avec l’écriture automatique subvertissent le rationnel et ses limites en instituant un nouveau champ mental, une véritable révolution de l’esprit créateur ; Desnos qui parmi eux recourt à des expériences médiumniques et au rêve éveillé pour transcrire les aphorismes échevelés de Rrose Sélavy que Marcel Duchamp lui dicterait de l’autre côté de l’Atlantique ; Antonin Artaud poète du Théâtre et son double qui par le cri et la transgression saisit d’étonnement et d’émotion fervente ses amis venus l’accueillir, en 1947, à Paris, sur la scène du Vieux Colombier, peu après sa sortie de l’hôpital psychiatrique de Rodez ; Jacques Prevel poète fulgurant, fidèle à Artaud parmi les fidèles ; Henri Michaux qui avec son Monsieur Plume et La Nuit remue chamboule et renverse tous nos repères ; oui, tous ces poètes n’en sont-ils pas les plus vivants exemples ?

Et quand le même Henri Michaux entend explorer les voies de la création sous l’effet de la mescaline, il n’hésite pas à transgresser un tabou, comme l’avait fait De Quincey avec ses Confessions d’un fumeur d’opium qu’admirait tant Baudelaire. Michaux va plus loin, il s’utilise comme cobaye et pousse l’expérience jusqu’aux limites du supportable : Les Grandes épreuves de l’esprit seront le témoignage exemplaire de cette démarche d’observation quasi clinique. Le lettriste Isidor Isou, après les dadaïstes Kurt Schwitters et Raoul Hausman, fait exploser les mots, le langage, le sens. Les adeptes du Grand Jeu regroupés autour de René Daumal et de Roger Gilbert-Lecomte avaient eux aussi exploré les voies de la création sous l’influence de la drogue, comme Antonin Artaud le fera également. René Daumal, le poète du Contre Ciel et de Poésie noire et Poésie blanche, apparaît en outre comme un véritable artisan de la transgression dans deux œuvres en prose majeures : La Grande beuverie où il dénonce les faussaires et falsificateurs, les faux créateurs, les arrivistes, les ambitieux champions de l’imitation, de la contrefaçon ou de l’air du temps, les commentateurs critiques et autres herméneutes amphigouriques, Le Mont analogue qui nous ouvre la voie de l’initiation et de la quête spirituelle et dénonce indirectement les sortilèges du sensible tels que Socrate et Platon déjà les dénonçaient.

Plus près de nous, Boris Vian se fait le champion d’une transgression non violente et pacifiste. Avec son magnifique poème/chant, Le Déserteur, il lance un vibrant et pathétique appel à la transgression éthique et citoyenne. A travers ses pièces poétiques et fantasques, il renoue, comme l’a fait également Audiberti et plus tard René de Obaldia, avec la fantaisie décapante et l’humour corrosif d’un Alfred Jarry, autre grand champion de la provocation et de la transgression.

J’ai mis là en évidence quelques exemples illustres de poètes de génie qui furent sans doute plus que d’autres de virulents transgresseurs, mais reposons nous la question : toute poésie authentique et vivante n’est-elle pas en elle-même une œuvre de transgression ?

Le poète, voleur de feu comme Prométhée, marcheur aux semelles de vent comme Rimbaud, n’est-il pas le briseur d’idoles, le violeur de tabous par excellence ?

Les exemples en ce sens sont innombrables :

Borges l’auteur de cet autre lui-même avec lequel il dialogue sans cesse, poète qui sème le doute et l’interrogation à travers ses Fictions, Fernando Pessoa et ses multiples doubles et porte-voix, Lionel Ray à la poésie aux diverses facettes selon les noms ou pseudonymes qu’il utilise, comme l’atteste son recueil L’Inventaire des bibliothèques, poèmes attribués à un certain Laurent Barthélémy, Gaston Miron, au Québec, qui dans L’homme rapaillé avec L’homme agonique et ses Monologues de l’aliénation délirante osa dénoncer l’oppression et l’aliénation linguistiques faite à lui-même et à ses concitoyens québécois par l’anglais dominant, persécuteur et contaminant.

Quant à moi, si je dis,la poésie : une couleur dans la nuit, est-ce une conviction ou n’est-ce pas plutôt le signe que j’invite le lecteur à s’interroger sur une valeur essentielle pour moi, cette alchimie des mots qui me viennent pour dire mon secret espoir que la vie vaut la peine d’être vécue, que l’homme ou plutôt l’humain adviendra un jour, si l’homme accepte de reconnaître que l’autre est lui-même, quelles que soient les différences qu’il lui trouve.

J’ai placé en tête de l’un de mes recueils les vers suivants d’André Frénaud: Les légendes se forment sous nos pas. Déjà la nostalgie embrume les éclats d’un pays qui se défait, va l’anéantir pour le parfaire plus poignant. J’ai trop tardé à l’honorer, il est temps[1], pour souligner le rôle de chantre du poète qui est là pour sacrer le monde, l’honorer de son regard et de sa voix, redonner « un sens plus pur aux mots de la tribu ».

Quand j’honore ensuite la mémoire de Gaston Miron, le grand poète québécois, poète dans la cité s’il en fut, ardent défenseur de l’identité et de la langue de ses compagnons des Amériques, en évoquant le rôle du poète qui « refuse l’inacceptable et la désespérance et qui, debout, parie pour demain et s’insurge », je ne fais que dire, à travers ce portrait d’un poète singulier, qu’à mes yeux tous les poètes vont ainsi « au rendez-vous de l’espérance », qu’ils sont les authentiques défenseurs de la liberté d’expression, de la diversité linguistique et culturelle, des droits de l’homme et, qu’en marchant ainsi vers l’humain, ils nous sauvent.

Si je parle ensuite de Poésie blanche, c’est pour dire que le génie propre de la poésie nous exalte et éclaire notre vie, si nous voulons bien le reconnaître. Si je nomme ensuite « la plume – étoile », c’est pour chanter cette prodigieuse magie qu’est l’écriture qui « par delà les saisons, trace les repères, définit l’archipel des mots et des couleurs, des plaisirs et des peines et enfante l’esprit pour exprimer le sens de la matière inerte ».

Quand je dis voir Derrière la grille du poème, les zébrures fauves du fleuve amour, l’esprit de Rilke en son poème, la marche circulaire du tigre, la trame de ma vie, de mes rêves et de mes nuits, je fais part au lecteur de ma plus intime conviction, l’esprit humain s’incarne dans l’âme des poètes qui forment une vaste chaîne entre eux depuis la nuit des temps et s’imprègnent des mots, des rêves et des pensées des uns et des autres. C’était là l’intuition de Borgès, je la partage.

En fait, Orphée est un, il est nécessairement métis, il peut prendre différents visages et s’incarner à travers les siècles dans différentes voix. Mais sa parole est la même, elle est le chant du sacré, le fil qui nous permet d’atteindre l’harmonie secrète, oubliée trop souvent, mais qu’il sait animer comme un souffleur de braises.

Toujours il retrouve le son juste, le mot unique que l’homme a murmuré à son premier matin, le sourire aux lèvres, il est le magicien de la langue, pourtant si simple qu’il purifie pour nous en faire offrande, il sait la langue universelle, cette harmonie secrète souvent oubliée par les hommes, mais qui seule peut les réconcilier avec eux-mêmes, la poésie.

Le poète est un résistant :

« La poésie est une arme chargée de futur », disait Raphaël Alberti. « Elle est une salve d’avenir », disait René Char.

Dans la culture des poètes de l’engagement et de la résistance, la poésie est une capacité à saisir des évènements, des émotions, des ambiances pour les traduire en messages et en actions.

L’engagement des poètes se fait en référence à une mémoire et à une histoire. Il en va ainsi de tous les poètes de la résistance, qu’elle soit espagnole, française, palestinienne, chilienne : Garcia Lorca, Aragon (La Diane Française), René Char (Les Feuillets d’Hypnos), Mahmoud Darwich, Pablo Neruda… Il en va ainsi de tous ceux qui ont risqué leur vie en osant dire non.

La résistance précède l’oppression. Ce n’est pas un paradoxe, la résistance n’est pas seulement réactive, elle est première. Elle est liberté créative.

Résister c’est vivre, c’est rester humain. Aussi les poètes constituent-ils un mouvement de résistance féconde dans tous les domaines à commencer par celui de la langue, donc de la mère qui doit rester vive, fière et belle, toujours verte et jeune, toujours libre et en avant, ce qui à mes yeux est autre chose que l’innocence, il n’est qu’à relire Mallarmé pour s’en convaincre.

Alors si vous le voulez bien, ne soyons pas innocents, résistons ensemble, soyons poètes et donc sans papiers, car citoyens du monde.

Le poète est fraternel :

La valeur fraternité reste à accomplir. C’est là aujourd’hui notre devoir premier. Et nous autres poètes devons montrer le chemin. Nous n’avons pas assez travaillé sur ce que nous impose à nous-mêmes la Shoah, l’extermination du peuple juif pendant la deuxième guerre mondiale.

Si nous ne voulons pas que l’humanité soit aujourd’hui ou demain dissoute dans le marché, il nous faut valoriser et mettre en œuvre de façon exemplaire une culture de l’échange, une culture du partage, une culture du don et de la gratuité. Il faut que cette culture se répande à travers le monde, qu’elle ne soit pas un simple supplément d’âme, un cache mauvaise conscience, comme on parlerait d’un cache sexe. Il s’agit donc plus que d’une simple contre culture, il s’agit d’une culture entièrement nouvelle de la paix et de la fraternité en acte.

Pour y parvenir, il faut lutter pour préserver notre liberté intérieure, pour ne pas nous auto censurer, pour garder une parole libre, pour pratiquer la maïeutique socratique.

Pour accoucher de notre vérité, il nous faut accepter de reconnaître que l’homme est nu. Il nous faut aussi reconnaître la liberté d’autrui, qui comme pour nous est liberté de conscience, d’expression et de mouvement.

Il nous faut lutter contre toutes les formes d’inégalités : l’inégalité face aux soins, face à l’éducation, face à l’emploi ; il nous faut lutter contre toutes les formes d’exclusion et ce combat requiert d’autres vertus que celle de l’innocence.

Est-ce donc la vie d’un homme qu’un poète exprime dans son œuvre?

« Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah! insensé, qui crois que je ne suis pas toi!»

Vous aurez reconnu les paroles admirables de Victor Hugo. Voici un siècle et demi, dans sa préface des Contemplations, il avançait avec ferveur et générosité que son livre de poèmes contenait « autant l’individualité du lecteur, que celle de l’auteur ».

Ce génie savait qu’en chaque être humain gît une même part d’humanité qui nous unit. C’est parce que Hugo savait que tous les hommes sont ses frères et qu’il se reconnaissait en eux, qu’il pouvait affirmer que la vie de son lecteur est nécessairement la sienne.

Epousons son combat celui de la liberté d’expression, celui de la parole libre, celui des droits de l’homme qui est celui de tout poète qui se respecte. C’est le combat que je mène personnellement depuis longtemps au sein du PEN international et du PEN français.

Percevoir l’autre, quel qu’il soit, comme son frère, c’est reconnaître comme première et fondamentale l’humanité qui caractérise chaque être humain et qui par conséquent nous unit à l’ensemble des femmes et des hommes.

C’est parce qu’en tant qu’écrivains et poètes nous nous vivons comme les fidèles héritiers de ce génie visionnaire, que nous mettons au cœur de nos préoccupations et de notre œuvre la fraternité nécessaire entre les hommes. En effet, la fraternité est le parfait antidote du poison qu’est, pour l’humanité, l’exclusion. Elle seule permet à l’homme de conserver l’humanité qui est en lui. Valeur première, elle fonde pour chaque être humain l’horizon d’espérance qu’il peut donner à sa vie: advenir à lui-même à travers ses relations et ses échanges avec l’autre.

La fraternité est une vertu active qui, heureusement, peut-être contagieuse, comme l’est aussi, hélas, le vice négatif qui s’y oppose, fondé, quant à lui, sur l’intolérance et l’exclusion.

La fraternité consiste d’abord à dire et à reconnaître que toutes les femmes et les hommes, quelles que soient leurs couleurs, leurs religions, leurs langues et leurs coutumes, doivent apprendre à vivre ensemble, en se reconnaissant comme semblables, car humains, par- delà leurs différences.

Elle nous invite à mettre ce principe en action, par notre façon de regarder et d’accepter l’autre comme un frère, même s’il peut sembler différent, car c’est ce qui nous est consubstantiel, notre humanité, qui nous est commun. En ce sens, comme le disait Saint-Exupéry, nous nous enrichirons de la différence de l’autre à condition de l’accepter comme un frère.

Les écrivains souvent le ressentent plus fortement que d’autres, ils reconnaissent dans la souffrance d’autrui leur propre souffrance. De ce point de vue, Les Misérables de Hugo, Germinal de Zola, Il est un pont sur la Drina d’Ivo Andrich, Cent ans de solitude de Garcia Marquez, ou encore L’Obscène oiseau de la nuit de José Donoso, sont de véritables chefs-d’œuvre. Ces œuvres immenses sont des passerelles pour l’humanité, elles se signalent comme des phares nécessaires aux hommes pour leur permettre d’éviter les récifs et les écueils de la barbarie, quand l’ignorance et le fanatisme risquent, au contraire, à chaque instant, de les aveugler.

La fraternité est la vertu laïque et pacificatrice par excellence. Car, la fraternité transcende toute approche communautaire ou communautariste. Seule, cette vertu de la fraternité peut nous éviter la cécité ravageuse à l’origine de tous les fanatismes et des grands désastres contemporains :

Ah ! Les insensés qui ne voient pas qu’ils se tuent eux-mêmes en massacrant leurs frères !

Cela peut s’appliquer aujourd’hui aux palestiniens comme aux israéliens et aux israéliens comme aux palestiniens !

Mais le fameux Brave New World du visionnaire Aldous Huxley est hélas déjà bien avancé :

C’est pourquoi, selon nous, l’avènement et le développement dans le monde de sociétés laïques, fondées sur le principe de la séparation des églises et de l’Etat, pourront seuls permettre à la fraternité d’exister, à moins que ce ne soit l’inverse?

L’hypothèse mérite d’être formulée. Ne serait-ce pas, en effet, l’idéal de fraternité qui animait la plupart des leaders républicains de la troisième République Française qui leur permit de parvenir au vote de la loi de 1905, fondatrice de la laïcité par la séparation des églises et de l’Etat, loi porteuse d’avenir dont on célèbre les cent vingt ans cette année ?

Seule, à son tour, la fraternité effective, au sein d’une société démocratique, c’est-à-dire, une fraternité affranchissant les hommes et les femmes d’un lien contraignant et de devoirs exclusifs envers leur communauté d’origine, permettra aux membres de cette société de vivre une véritable liberté et d’accepter, puis de promouvoir, le principe d’une véritable égalité de droits entre eux.

C’est ce combat de la fraternité, antidote de l’exclusion et du fanatisme, qu’il nous faut, à nous autres poètes, libres penseurs du 21ème siècle, plus que jamais mener aujourd’hui, si nous voulons être dignes de ceux qui, à l’époque des Lumières, puis au 19ème siècle, on pense à Hugo défenseur des misérables et de la République- on pense à Zola défenseur de Dreyfus – engagèrent leur vie et leur liberté pour la défense de la justice sociale.

On voit bien là que la langue du poète n’a rien à faire avec l’innocence !

Sylvestre Clancier

15 septembre 2025

[1]Sylvestre Clancier, Une couleur dans la nuit, coédition Phi / Ecrits des Forges, 2004